Психологические основы непроизвольной памяти младших школьников

В других случаях деятельность человека бывает направлена на достижение иных целей, не имеющих прямого отношения к работе памяти. Тем не менее и тогда может иметь место тот или иной мнемический эффект. (Мнемоника – совокупность приемов, облегчающих запоминание). Мы можем в процессе выполнения деятельности что-либо запомнить, воспроизвести или указать, хотя соответствующая задача не ставилась.

В соответствии с целями деятельности, в которую включено запоминание, оно может быть:

· произвольным, когда определяется сложной целенаправленной умственной деятельностью, подчиненной определенной мнемической задаче;

· непроизвольным, когда отсутствует специальная мнемическая задача и запоминание просто сопровождает другую деятельность.

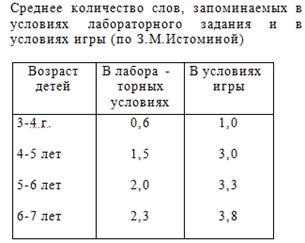

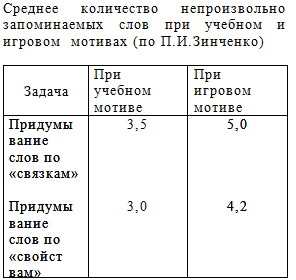

Исследование П.И.Зинченко показали, что непроизвольное запоминание может быть более эффективным, чем произвольное, в тех случаях, когда оно осуществляется в процессе интенсивной мыслительной деятельности. [10,c.69]

Так что же мы можем считать волей и произвольностью? Воля и произвольность являются центральными для психологии личности образованиями. Однако их содержание трактуется достаточно многообразно. Под понятия "воля" и "произвольность" попадает достаточно широкий круг разнообразных феноменов: действия по инструкции, настойчивость и самостоятельность в достижении цели, соподчинение мотивов, соблюдение правил, опосредованность познавательных процессов и т.д. В научной литературе можно выделить два варианта определения этих понятий.

Первый из них рассматривает произвольность и волю в контексте проблемы сознания. Главными характеристиками волевого и произвольного поведения полагаются осознанность или сознательность. Волевое и произвольное поведение противостоит неосознанному или импульсивному. Осознанность собственных действий предполагает их опосредованность, т.е. наличие некоторого средства, с помощью которого субъект может выйти за пределы непосредственной ситуации и отнестись к своим действиям. Большой вклад в разработку такого подхода внес Л.С.Выготский, который определял произвольные процессы прежде всего как опосредованные. [5,c.200]

Второй вариант связывает понятия воли и произвольности с мотивационно-потребностной сферой человека. Определения воли как причины активности человека можно найти как в зарубежном (К.Левин, Ж.Пиаже, В.Вундт и др.), так и в отечественной психологии (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.И.Ботович и др.)

Таким образом, в данной области мы имеем дело с двумя качественно различными процессами и двумя терминами – "воля" и "произвольность".

Волю можно представить как наличие устойчивых и осознанных желаний и мотивов поведения. Развитие воли, исходя из этого, будет заключаться в становлении собственных желаний или "волений", ребенка, их определенности и устойчивости.

Произвольность, вслед за Л.С.Выготским, нужно понимать как способность владеть собой, своей внешней и внутренней деятельностью. Развитие произвольности заключается в овладении средствами позволяющими осознать свое поведение и управлять им. [34,c.72]

От того, как организовано запоминание, зависят особенности и сохранения, и воспроизведения, т.е. их прочность, полнота, точность. Гораздо больше мы можем вспомнить тогда, когда получим для своей памяти подсказку в виде того же или похожего предмета, ситуации, слов, которые нам напомнят то, что было уже однажды. Тогда мы узнаем то, с чем мы уже сталкивались, и что, оказывается, хранилось в нашей памяти, хотя мы сами и не могли бы вспомнить.

Наблюдения за учащимися хорошо показывают разницу между узнаванием между узнаванием и воспроизведением: ученик листает учебник, и содержание материала кажется ему знакомым. Он считает, что материал знает. Но как только книга закрыта, он оказывается беспомощным. Опять, открывая учебник, ученик легко узнает текст, но, не глядя в книгу, не может воспроизвести содержание. Таким образом, необходимо учитывать, что только возможность воспроизведения материала говорит о его усвоении, т.е. запоминании.[24,c.53]

Тонкости педагогики:

Роль комнатных растений в работе с детьми

Интерьерное озеленение приобретает в настоящее время все большее распространение и значение. Экзотические цветы и растения украшают не только жилые помещения, школы, детские сады, общественные и административные здания, но постепенно становятся обычными в цехах промышленных предприятий. Растениям п ...

Цели воспитания

Цели воспитания в современных условиях могут быть сформулированы следующим образом: воспитание всесторонне и гармонично развитой личности – это воспитание и формирование такой личности, которая сочетает в себе физическое совершенство, духовное богатство и моральную чистоту, рационально проявляет св ...

Специфика организации и оформления предметно-развивающей

среды для детей раннего возраста

Эстетика оформления групповых помещений Эстетика оформления групповых помещений должна обеспечивать эмоциональный комфорт и эстетическое воспитание детей. Здесь очень важно наличие единого стиля и соответствие обстановки помещения его назначению. Цвет стен, гармоничность цветового решения, освещени ...

Разделы сайта

- Главная

- Семейная педагогика

- История развития образования

- Развитие и сущность педагогики

- Управление качеством образования

- Семья и дошкольные учреждения

- Личностно-ориентированное обучение

- Современная педагогика